생성 generative mind

FHD, 14:33

2023

Official Trailer

타오르는 이미지의 마음

-전솔비(시각문화)

11월의 어느 평범한 저녁. 텔레비전 채널을 돌리다 불타버린 절의 이미지 앞에 멈춰 선 날이 있었다. 뉴스 화면 아래에 흘러가던 자막의 글자들을 하나씩 떠올린다. 불길, 연기, 칠장사, 화재, 자승 스님, 조계종, 입적, 소신공양, 선택에 의한 분신, 잿더미. 방송국으로서는 아쉽게도 타오르는 한 인간의 이미지를 붙잡지는 못한 듯했다. 자극적인 소식에 기자들이 달려갔을 땐 이미 다 타버린 잿더미와 쓰러진 잔해들이 흙과 뒤섞여 까맣게 식어있었을 뿐. 두 손을 포갠 채 인터뷰에 응하는 어느 불자의 눈에는 애도와 경탄이 섞여 있다. 시간은 빠르게 흐르고 이미지는 더 빠르게 퍼져나가 끝내 망각된다. 머지않아 신화, 추측, 소문이 뒤섞인 출처 없는 아주 긴 이야기가 될 것이다. 사사로운 것이었을지, 고결한 것이었을지 ‘선택’이라는 단어를 둘러싼 수많은 이야기들이 곳곳에서 들려온다. 그날 이후로 나는 스스로 몸을 불살라 메시지를 남겼던 이들의 오래된 이름들에 대한 생각을, 그리고 불타오르는 어떤 이미지의 미래에 대한 생각을 멈추지 못하고 있다. 잿더미를 쓸어 담는 얼굴들이 눈앞에 아른거리고 어디선가 장작 타는 소리가 들린다. 타닥 탁 타다닥 타닥. 창문을 여니 창밖에 싸락눈이 내리고 있다.

창문을 닫자, 스크린 속은 여름이다. 어디선가 매미 소리가 들린다. 잠시 후 소리가 불길 속에 완전히 사그라들자, 눈앞에 2028년의 도시 풍경이 펼쳐진다. 편리함을 위해 만든 사물들이 삶을 잠식시키고, 끊임없이 더 많은 욕망만을 생산하는 현재가 변함없이 이어진다면 곧 만나게 될 근미래가 배경이다. 풍경은 지금과 크게 다르지 않다. 다른 것이 있다면 인간의 육체 속에서 요동치던 마음들이 더 이상 안에 있기를 거부한다는 점이다. 마음이 육체 바깥으로 나와 육체가 생성해 낸 모든 것들을 집어삼킬 채비를 한다. 인간은 아무것도 모른 채 육체를 기계로 대체하고, 스크린 안에서 더 많은 시간을 보내고, 자신의 삶은 버려둔 채 초점 없는 눈으로 타인의 삶을 쫓는다. 어느 날 지구 위로 떠오른 빨간 얼굴만이 육체 바깥으로 얼굴을 내미는 마음의 움직임을 가만히 응시할 뿐. 마침내 하늘에서는 욕망의 조각들이 쏟아지고, 그것을 바라보던 사람들의 몸에 하나둘 불이 붙는다. 밭을 일구던 몸도, 식사를 하던 몸도, 파도를 타던 몸도, 비행하던 몸도. 그리고 불타오르는 몸 바깥으로 흘러나와 눈에 보이는 모든 이미지를 집어삼키는 마음이 보인다. 인간의 육체가 생성한 끝도 없는 이미지들이 마음에 삼켜져 하나의 커다란 덩어리가 되어가는데, 그 풍경이 마치 무언가를 지워가는 수행의 몸짓처럼 차분하고 고요하다.

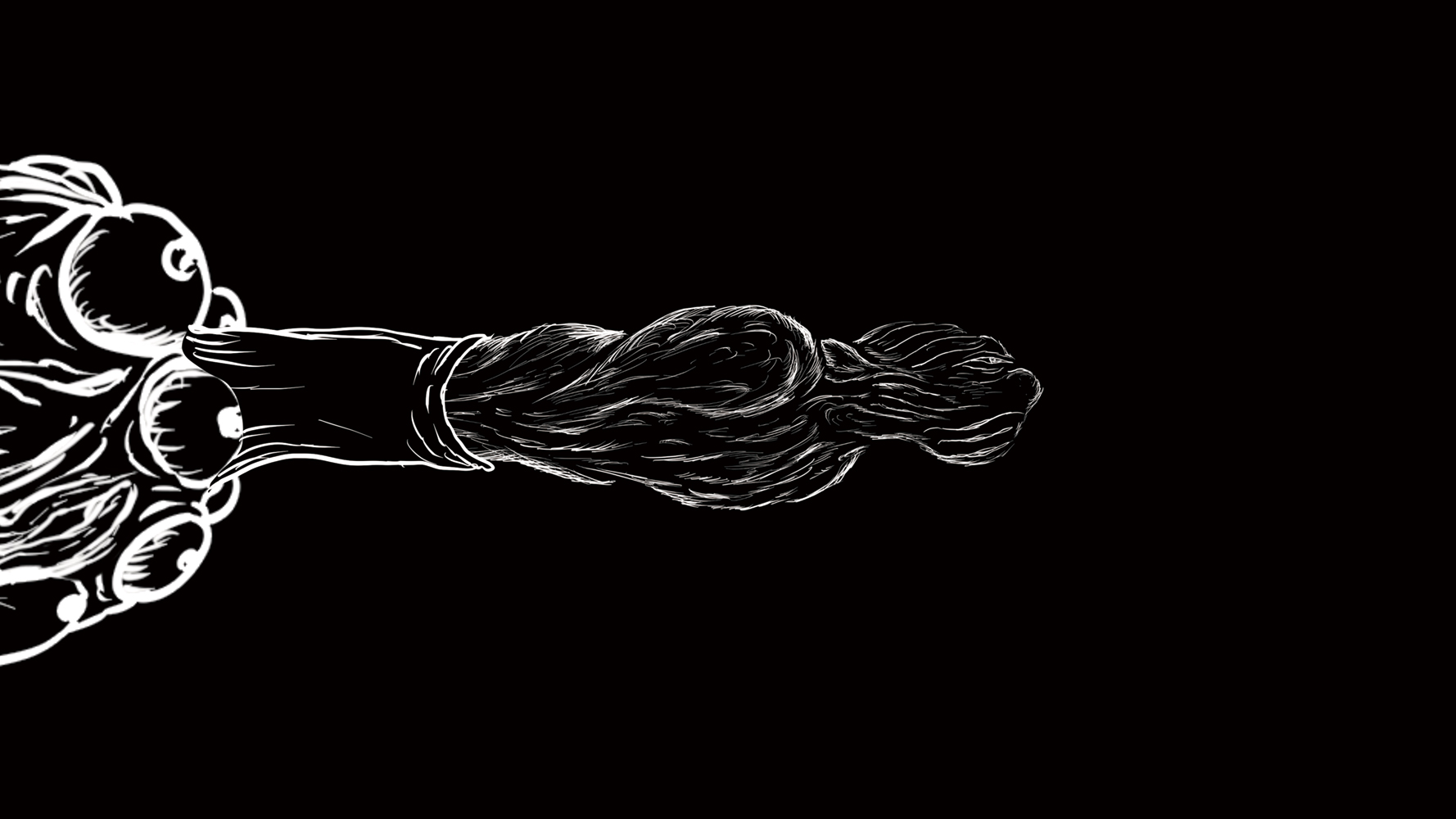

<생성 generative mind>은 육체를 벗어난 마음과 이미지의 관계에 대한 고민에서 나온 드로잉들을 연결한 작업이다. 이토록 이미지가 넘쳐나는 세상에서 그는 일상에서 만드는 여러 드로잉으로 자신의 마음을 반영하는 방식을 찾아왔다. 김수환은 다음과 같이 말한다. “잠시 지구 밖에 위치하여 지구에서 벌어지는 다양한 삶과 사건들을 조망하는 것과 같이 나의 마음속에서 휘몰아치는 이미지들을 조망하듯 현실 세계에 꺼내 보인다.” 육체가 사라진 이후의 이야기에 대한 그의 오랜 고민은 불타오르는 몸 바깥으로 마음이 흘러나와 이미지를 집어삼키는 이야기에 도달했다. 그리고 이 움직이는 드로잉은 이미지로 마음의 움직임을 반영한다는 것, 이미지를 만들어내는 마음까지 보여준다는 것에 대한 질문까지 함께 던지고 있다. 그림을 그린다는 것이 자기 내면에 사물화된 이미지를 다시 마음 바깥으로 그려내는 것이라면, 김수환은 자신의 마음이 움직이는 예측할 수 없는 방향성에 그것의 정확도를 맡기는 듯하다. 즉 그가 이미지를 생성하는 방식이란 마음이 생성되는 방식과 닮아있다. 지향하는 곳이 있지만 눈을 감고 걸어가는 것처럼, 일그러트린 형상 속에서 묘한 균형 감각을 만들어내는 것처럼, 태풍 속에서 나침반을 보며 길을 찾는 것처럼, 계획할 수 없지만 추동하는 느낌은 유지한 채로 자신이 의도한 우연에 몸을 맡기는 것이다. 미디어와 스크린, 그리고 창밖의 풍경들 속에서 마주한 현실의 이미지들을 그대로 그려내지 않고, 그것이 미래의 시간 속에 희미하게 투영된 모습을 어린아이의 그림처럼 다시 외화하는 그의 선들은 이미지 자동화 기술이 만들어내는 기괴하게 뒤틀린 꿈결 같은 이미지와 묘하게 대척점을 이룬다. <생성>은 이미지에서 다음 이미지로 넘어갈 때마다 그 사이에서 생성되는 마음을 찾아가며, 그림체가 여러 번 바뀌고 형식 또한 달라지는 몇 번의 구간을 지니고 있다. 점점 더 가까워지고 싶은 마음은 줌인되고, 멀리서 보고 싶은 어떤 풍경은 줌아웃된다. 정지된 장면들이 수시로 페이드 인 페이드 아웃되고, 아주 적은 움직임만으로 미묘하게 달라지거나, 때로는 속도감 있게 모습을 바꾸고, 애니메이션 효과를 최소한으로 적용해 보는 등 이미지가 움직일 수 있는 여러 방법들을 실험한다. 그건 마치 해변에서 파도를 볼 때 매번 다른 파도가 밀려오는 것처럼, 계속해서 변화하는 이미지의 속성 자체를 시간 속에 그리고자 하는 시도이기도 하다. 그렇게 연결되고 연결되는 이미지들의 움직임 속에서 오히려 이미지는 정지되어 있을 때 가장 많이 움직이고 있다는 사실이 점차 선명하게 드러난다.

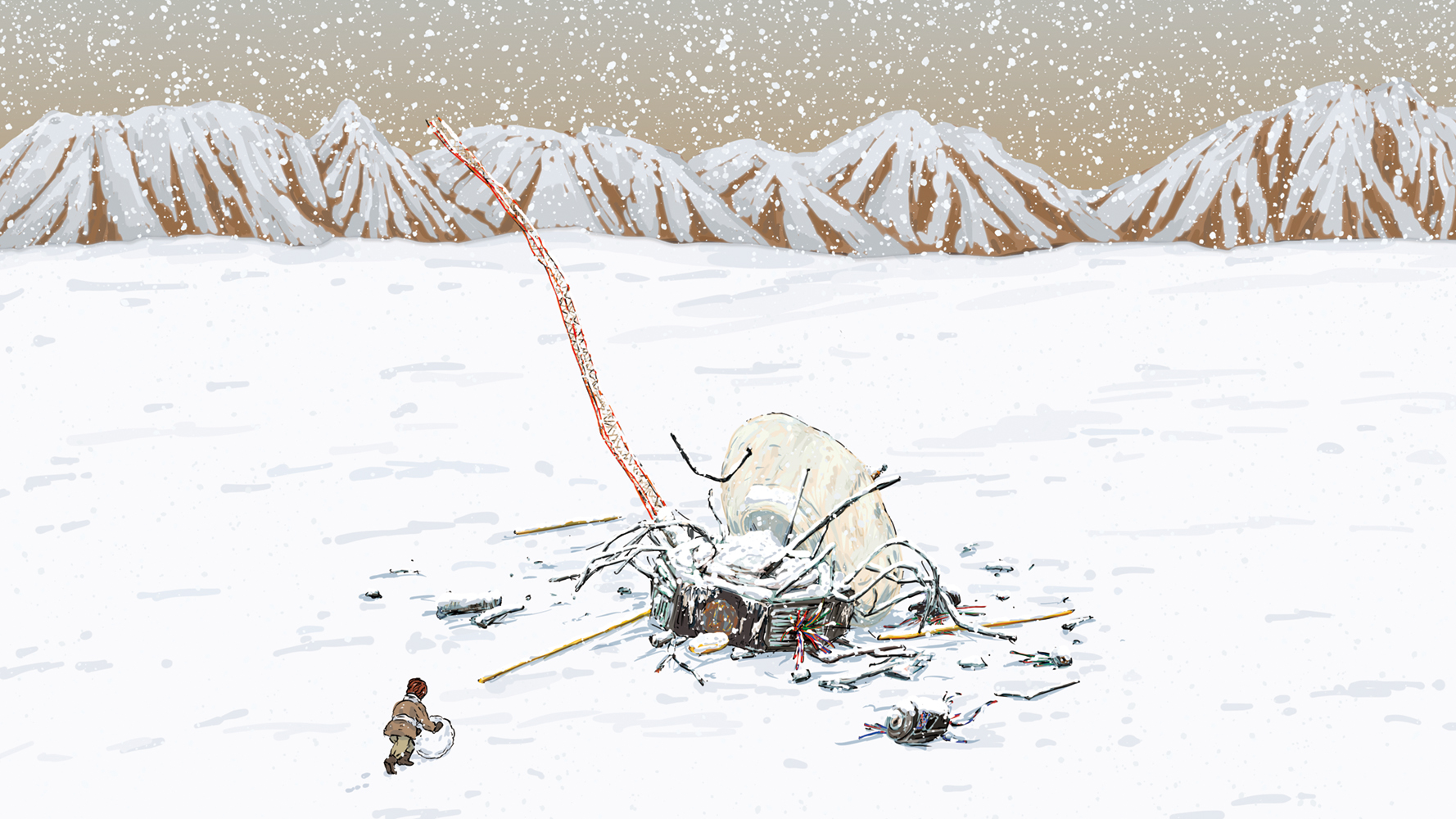

다시. 마음이 사방으로 퍼져나가자, 우주가 휘몰아친다. 별이 하나둘씩 사라지고 마지막으로 남은 작은 빛까지 지워지자, 눈을 감는 작은 얼굴들. 이제 바라볼 것이 없어 고요히 눈을 감는 우주의 표정은 평화로워 보이기까지 하다. 그때 저 멀리에서 무언가 희미하게 반짝인다. 불타지 않은 단 하나의 이미지마저 삼키기 위해 다시 마음이 앞으로 나아간다. 팔을 뻗고 가지를 뻗고 줄기를 뻗고 손을 뻗고 혀를 내밀고 뿌리를 뻗고 손가락을 뻗어 끝내 그곳에 도달하니, 우주의 끝일지도 모를 그곳에 골든 레코드가 반짝이고 있다. 접촉. 아주 오래전에 버려지고 잊혔던 몸들의 기억이 재생된다. 세포가 분열되고 풀이 자라고 꽃이 피고 이슬이 맺힌다. 날갯짓하는 새들, 눈을 뜨고 서로에게 몸을 포개는 포유류와, 수영하는 지느러미가 보인다. 그리고 장난치는 아이들, 서로 눈길을 보내는 얼굴과 빛을 만지는 손을 보여주며 파노라마처럼 펼쳐지는 기억. 한편의 짧은 영화가 끝나자 누군가가 눈을 뜬다. 마음에 새로운 육체가 생긴 것인지, 마음으로부터 사라졌던 육체를 돌려받은 것인지 알 수 없다. 다시 서로를 응시하는 벌거벗은 몸들. 바라보는 눈빛이 투명하게 반짝거리고, 눈동자에 비친 하늘에서 함박눈이 떨어진다. 몸을 웅크리며 하나둘 사람들이 떠나간 자리에는 디스크의 잔해만이 남아 하얗게 눈이 쌓여가고, 곧 누군가 나타나 무언가를 만들기 시작한다. 눈덩이를 굴리니 몸이 만들어지고, 머리가 만들어지고, 눈코입이 갖춰진 얼굴이 완성된다. 잔해 위에서 만들어진 또 하나의 이미지. 하얀 얼굴 속에서 다시 무언가 꿈틀거린다.

드로잉을 그리고 또 그리는 이의 뒷모습을 오래 바라보며, 마음을 만들어내는 동작은 과연 어떤 것일지 흐린 눈으로 살피던 날들이 있었다. 타오르는 이미지를 응시하던 순간은 타오르는 이미지를 그리는 이의 뒷모습을 불러내고, 타오르는 이미지의 끝에는 무엇이 있을까 고민하는 이의 표정을 불러낸다. 연결되는 조금씩 다른 다음 이미지의 파동 속에서 끊임없이 파도처럼 밀려오는 김수환의 그림들. 현실에서 타오르는 이미지의 끝에 잿더미와 소문, 그러니까 여전히 이미지와 상관없는 타인의 시간만이 남겨져 있었다면, <생성> 속 타오르는 이미지의 끝에는 눈과 사람, 눈사람, 그리고 다시 무언가를 만들어내려는 자신의 마음이 있다. 아마 <생성>이 무언가를 이야기하고 있다면, 그것은 타오르는 이미지 이후의 시간, 마음이 타오를 자리에 대한 상상일 것이다. 무언가 불타오르고 무언가 사라졌을 때 남겨진 사람들은 무엇을 할 수 있을지에 대해, 그리고 다시 불타오르지 않기 위해서 무엇을 해야 할까에 대해, ‘그럼에도’ 이미지를 만들어내는 마음은 무엇인가에 대한 생각을 멈추지 않는 이의 끈질긴 마음이 이제 그림 속에 보인다.

What the Burning Images Want

-Jeon Solbee(Visual Culture Studies)

One ordinary evening in November. While I was flipping through the channels on TV, I stopped at the image of a burning temple. One by one, I recall the words that have been passing by in the news captions: The flame, the smoke, Chiljang Temple, Jaseung Seunim, the Jogye Order of Korean Buddhism, nirvana, self-immolation, voluntarily setting oneself on fire, a pile of ash. Much to their regret, the broadcast wasn't able to catch the glimpse of a burning man. When the journalists and news reporters rushed to the site, attracted by the sensational element of the event, the only thing that remained was a cold pile of ash, the dark remnant of the deceased mixed with dirt. I could read a sense of mourning and astonishment in the eyes of one Buddhist who was being interviewed while having his hands in Añjali Mudrā. Time passes by as quickly as dispersion of images, reaching their eventual oblivion in the end. Soon, they will turn into a very long tale whose origins are unknown, indistinguishable from myths, presumptions, or rumors. There are numerous talks around the term "choice"—was it trivial or lofty? Since then, I have been unable to stop thinking about the names of those who left a message by setting themselves ablaze, the future of a burning image. I see faces of people sweeping the ash. Somewhere I hear firewood crackle. I open the window to a soft hail.

I close the window. Inside the screen is summer. Cicadas chirp. The sound dwindles in fire. The cityscape of the year 2028 emerges. Things made to our convenience drown us. This will perhaps be the image of our near-future if the current state of affairs, characterized by the production of ever more desires, persists. Nothing seems radically different from now on the outside. The only difference is that our wishes and desires no longer stay within our bodies. They come pouring out, ready to devour everything else that the bodies have engendered. Unbeknownst to themselves, the humans replace bodies with machines, spend more time on screen, and pursue the lives of others while gazing out, deserting their own. The only thing that stares at their desires in silence is the bright red face that one day emerged above the Earth. People look up as the pieces of desire finally pour down from heaven, and they are set ablaze one by one—the farmer, the eater, the surfer, the pilots. The desire devours every image beholden. The endless images that humans have produced are ingurgitated and congealed into a large mass. All of this, however, seems strangely calm and even meditative.

Generative Mind is a series of drawings that were born out of concerns over the relationship between the mind and images that left the body. In a world overflowing with images, Soohwan Kim has been seeking a way in which to reflect his mind with his drawings of ordinary life. Kim states: "I bring the images that are swirling in my mind to the real world as if they are bird's eye views of all walks of life and events that are happening on the earth." He has been brooding over a story about what happens after the disappearance of the physical body, and came up with the story of the mind flowing out of the burning body and consuming the images. These animated drawings reflect the movement of the mind through images, and they also raise questions about the mind that creates the images. If drawing is about producing an objectified image that forms up inside out onto the world, Kim seems to leave its fidelity to the unpredictable direction in which his mind moves. In other words, the way he creates images is similar to the way the mind is formed. Like walking with your eyes closed with a destination in mind, like creating a sense of balance in a distorted form, like navigating with a compass in a storm, he cannot plan ahead, yet he still feels driven. He leaves himself open to the serendipity of his intentions. Kim's lines do not trace the image of reality that people encounter in media, on screens, or in the landscapes outside their window. Instead, they externalize a faint projection in future time in the manner of children's drawing, which stands in strange contrast to the bizarrely distorted dreamlike images generated by the AI. From one scene to the next, the style changes multiple times, as well as the format. In between, the artist searches for the mind that is generated in between. The work zooms in on a mind to which I would like to get closer, while zooming out of certain landscapes that I want to see from afar. Kim experiments with various ways in which the images move: the still shots fade in and out constantly; in some shots, there are very subtle movements, while others are more fast-paced in their animation; and during a certain sequence visual effects are applied minimally. They also amount to an attempt to depict the ever-changing nature of images in time, like watching the tidal waves on the beach where each wave is different. In this movement of connected and interconnected images, it becomes increasingly clear that images are most often in motion when they are still.

Again. As the mind spreads out in all directions, the universe swirls. As the stars fade one by one and the last ray of light disappears, the little faces close their eyes. The face of the universe seems peaceful, closing its eyes in silence, with nothing to look at. Then, from the distance, something glimmers. The mind rushes forward again to swallow the single image that remains intact. It stretches out its arms—or its branches, or its trunk, or its hands, or its tongue, or its roots, or its fingers. At last it reaches the image, and there, at what may be the end of the universe, a golden record gleams. Contact. The memories of bodies abandoned long ago and forgotten play back. Cells divide, grass sprouts, flowers bloom, dew forms. I see birds flapping their wings, mammals opening their eyes and cuddling each other, fish swimming. And what unfolds is the panoramic memory of children at play, faces eyeing each other and hands touching the light. At the end of one short movie, someone opens their eyes. We don't know if they have a new body in their mind, or if their mind has given them back the body that was taken away from them. The naked bodies stare at each other again. Their eyes glisten with transparency, and snow falls from the sky. Crouching, the people leave one by one, deserting the remnants of the golden disk in the white snow. Soon, someone appears and starts building something. By rolling a snowball, a body is formed, a head is formed, and a face is formed, which is completed with a snowy nose. Another image emerges from the rubble, and something stirs in the white face again.

There were days when I would stare at the back of someone making drawings for long periods of time, wondering with cloudy eyes what it must be like to create a mind. A moment of staring at a burning image evokes the back of the artist, and the artist's face as he contemplates what will be at the end of the burning image. One image after the other drawn by Kim is like one wave after another, each one slightly different from their precedent. Just as the only thing that remains at the end of a burning image in real life is ashes and rumors—in other words, the life of the other, which is irrelevant to the image, in the aftermath of the burning image in Generative Mind are the snow, the people, and the snowmen, all of which are the offspring of the artist's own mind in trying to create something again. Perhaps, if Generative Mind tells us anything, it is imagining the time after the image is set on fire, a place for the mind to burn. When something is set ablaze and gone, the people left behind wonder what they can do and what they need to do to prevent it from burning again. The mind that creates "images in spite of all" is a persistent one, that of someone who never stops thinking about something.